«Les comorbités ne doivent être une fatalité» (Cardiologue)

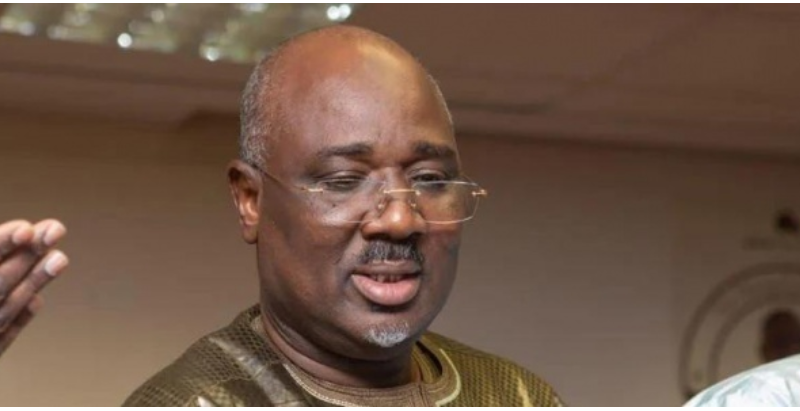

Cardiologue, professeur des Universités, Abdoul Kane est auteur de plusieurs livres dont le dernier en date, intitulé «Les eaux noires», est un roman qui se trame à Darkunda, une banlieue imaginaire frappée par la fièvre Ébola. Il revient sur cet ouvrage publié le 9 mai dernier par L’Harmattan Sénégal, et pose un regard avisé sur la riposte au coronavirus. Entretien.

Par Mohamed NDJIM

Sur quelles bases avez-vous fait de l’épidémie à virus Ébola le fil conducteur de votre dernier ouvrage ?

L’épidémie à virus Ébola m’avait beaucoup interpelé, particulièrement lorsque j’ai été convié à une réunion qui réunissait plusieurs socio anthropologues de différents pays africains qui après quelques mois d’épidémie sont venus à Dakar pour faire le point et parler de la dimension socioculturelle et économique de l’épidémie. Ce jour-là, j’ai pris conscience d’une chose : les épidémies sont le fruit de nos bouleversements socio-culturels, les épidémies sont également intimement liées à des facteurs qui ne sont pas du tout bio médicaux tels que l’environnement, la question économique, le ressenti des populations. À partir de ce moment-là, j’ai suivi très régulièrement cette épidémie, presque pas à pas, j’ai lu les coupures de journaux, des témoignages des victimes d’Ébola ou de leurs familles ; j’ai suivi régulièrement ce qui se passait, et ayant pu réunir toute cette documentation l’idée de parler d’Ébola a germé. Et pour parler d’Ébola, il m’a paru utile d’aller plus loin en questionnant les épidémies de façon générale. Je me suis rendu compte qu’il y a beaucoup de similitudes en ce qui concerne les épidémies. On retrouve quasiment les mêmes choses : la violence, la stigmatisation, la césure socioculturelle et donc, il m’a paru important de parler de l’épidémie en ces termes-là.

La trame se déroule à Darkunda, une banlieue imaginaire frappée par des manquements récurrents en Afrique et au Sénégal. La fiction rejoint elle la réalité ?

Justement, il est important qu’on ne sente pas que c’est un roman sur la biomédecine, il ne s’agit pas du tout de çà. C’est un roman sur les épidémies. Pour moi, les épidémies c’est une partie biomédicale, et c’est surtout une partie socio-culturelle, économique et, in fine, politique. Le terme Ébola arrive d’ailleurs assez tardivement parce que je voulais montrer que l’incubation, ce qui a fait le lit d’Ébola et qui a fait le lit des épidémies et des crises, qu’elles soient sanitaires ou autres, c’est ce que vous avez évoqué tout à l’heure. C’est une banlieue, c’est l’exode rural, c’est les guerres tribales, c’est malheureusement tous les travers d’une société où vous vous retrouvez avec la drogue, la contrebande, la corruption du politicien, la corruption du personnel soignant, la corruption d’un journaliste qui fait très peu cas de l’éthique et de la déontologie. Toutes ces choses permettent aux épidémies et aux autres crises de s’installer et de pouvoir entraîner des cataclysmes comme on en connaît aujourd’hui.

On a l’impression que votre livre, paru le 9 mai en pleine pandémie de coronavirus, a quelque chose de prémonitoire. Que dire de cette synchronicité ?

En vérité lorsque vous vous intéresserez aux épidémies de façon générale, vous vous rendrez compte que cette pandémie de coronavirus nous a surpris peut-être parce que nous n’avons pas de mémoire. Il n’y a presque rien que la pandémie du coronavirus nous a dit qu’une autre épidémie n’a déjà raconté. Si vous parlez d’une diffusion rapide, foudroyante d’une épidémie, au point d’entraîner des milliers de morts, on peut vous dire que la peste noire a décimé les deux tiers de la population européenne ; je pourrais vous dire que les épidémies de fièvre jaune au Sénégal au 19ème siècle ont décimé les deux tiers ou la moitié de la population médicale occidentale. Je pourrais vous dire que la grippe espagnole a fait 50 millions de morts, évidemment à un moment où la médecine n’était pas si développée. Dans tous les cas on est confronté à un virus qui peut être mortel et qui peut aussi se propager très vite. En vérité, le nom du coronavirus, c’est Sars Cov2, il y a eu un Sars-Cov, avant celui-ci, il y a quelques années à peine. Nous avons eu également le virus de la détresse respiratoire il n’y a pas longtemps, et parmi ces virus certains sont beaucoup plus mortels d’ailleurs que le coronavirus. Dans le roman, à travers des passages qui n’ont rien à voir avec l’épidémie actuelle, j’ai quasiment parlé de toutes les épidémies et des formes de transmission. C’est pourquoi je parle du moustique de temps en temps, j’ai parlé du choléra, j’ai parlé des autres épidémies, et j’ai parlé des virus à transmission respiratoire. Et un personnage un peu particulier qui est Sorbonne, un intellectuel un peu déjanté, explique qu’un virus aujourd’hui peut se propager dans le monde entier en 24 – 48 heures ; ce qui est logique avec les échanges que nous connaissons dans un monde particulièrement interconnecté. Oui, on peut penser que c’est prémonitoire, mais moi, à travers Ébola, j’ai voulu montrer que nous avons connu des bouleversements écologiques, nous avons perturbé notre écosystème, nous sommes dans un monde qui a complètement perdu son équilibre et ce n’est pas seulement écologique ; c’est aussi social, culturel, économique avec des fractures sociales très importantes.

Comment appréciez-vous la riposte du Sénégal face au coronavirus ?

Je pense que tous les pays ont été surpris par cette fulgurance et évidemment tous les pays ont du mal à s’adapter à cette nouvelle donne. Je pense que l’Afrique a eu cette chance quand même : le Sénégal fait partie de ces pays africains qui ont pu voir venir l’épidémie qui n’a pas eu ce caractère particulièrement dramatique qu’on a connu en Europe. Bien heureusement, parce que nos sociétés n’étaient pas préparées, et surtout nos systèmes sanitaires ne pouvaient pas subir un contrecoup pareil. Au Sénégal, je crois qu’il y a une donne que nous n’avons pas su mesurer à sa juste valeur : c’est la donne socio-culturelle et économique. On a fermé les lieux de culte, on a demandé aux gens de réduire une activité économique alors que pour certains, la survie se jouait au quotidien. Et quand vous fermez des lieux de culte pour un peuple si croyant qui peut ne pas avoir compris, et qui peut d’ailleurs avoir besoin de ses lieux de culte pour entretenir l’espoir, vous pouvez courir très vite vers des fractures sociales. La réalité économique, les contraintes culturelles, la dimension religieuse ont joué. Il nous faut – je crois – arriver à ramener la lutte vraiment au niveau communautaire, mais surtout il faut qu’on renforce aussi nos systèmes sanitaires. On parle de ce qui se passe en Europe, mais pour une situation cent fois moins importante que ce qui se passe en Europe nous risquons d’être complètement dépassés. Donc je pense qu’il faut travailler sur la prévention, travailler sur la communauté, travailler en responsabilisant davantage les citoyens, et à ce niveau-là, il faut avoir toutes les approches pédagogiques en impliquant les socio anthropologues, les leaders communautaires, en faisant en sorte que chacun s’approprie cette lutte. Et en même temps, je crois qu’il faut protéger les couches les plus vulnérables parce que c’est ces couches-là qui pourrait demain relâcher leur vigilance parce qu’étant tenaillées par la faim ou étant préoccupées par la survie du moment, et je crois qu’il est absolument important aussi qu’on puisse remettre à flot nos systèmes sanitaires puisqu’il est à craindre que l’épidémie soit encore là pendant quelques temps.

En tant que cardiologue le cas des personnes avec des comorbités vous interpelle particulièrement…

Oui, clairement. Vous avez bien vu que la comorbité joue un rôle important et d’ailleurs, là aussi, on se retrouve avec une situation un peu paradoxale. Nous avons une épidémie qui en vérité n’est pas si létale que çà. Je rappelle que le nombre de personnes atteint de coronavirus qui en mouraient c’est 5%. 90 à 95 personnes sur cent vont survivre à cette maladie j’ai presque envie de dire alors même qu’il n’y a pas eu un traitement confirmé par rapport à ça. Ceux qui décèdent sont généralement ceux qui ont un terrain de fragilité, même s’il faut être prudent puisque d’autres facteurs interviennent : ça peut être un facteur génétique ; certains peuvent avoir une charge virale tellement importante que ça peut poser des problèmes, même en l’absence de comorbité. Même à ce niveau-là, pour moi il n’y a pas de fatalité. C’est-à-dire qu’on peut bien être hypertendu, être diabétique, avoir une autre maladie chronique, avoir le covid et pouvoir s’en sortir indemne dans la majorité des cas – à condition que la comorbidité soit bien cernée et bien prise en charge. C’est pourquoi d’ailleurs nos systèmes de santé doivent aujourd’hui certes parer à l’urgence covid, mais ne doivent pas oublier de prendre en charge les malades qui ont une comorbidité parce que si on déséquilibre les diabétiques, si les hypertendus se compliquent, si les cancéreux ne sont pas pris en charge correctement, soit ils mourront de leur maladie, soit le covid ou même un autre microbe pourrait les déstabiliser. C’est pour cette raison qu’il faut vraiment qu’on garde notre lucidité et notre sang froid. Il faut surtout inviter la population à aller se faire consulter ou à appeler les médecins puisqu’aujourd’hui on a vu que les malades ont déserté les structures de soin, alors que c’est maintenant qu’on doit justement faire l’état des lieux par rapport à sa maladie, faire le point. Encore une fois, moi qui suis cardiologue, lorsque mon patient vient se faire consulter et que je stabilise sa maladie je suis vraiment rassuré, d’autant que je pourrais aussi échanger avec lui pour le sensibiliser davantage sur les gestes de prévention qui sont utiles.